木造3階建て住宅の欠点

木造3階建ての耐震診断・構造計算

木造3階建ては、果たして危ない住宅なのか?木造3階建ての耐震診断・構造計算を多数実施してきた、なまあず本舗設計室の石塚が解説します。

木造3階建ての耐震補強事例

揺れやすい木造3階建て住宅(地震・風・交通振動)

木造3階建てトレンドと歴史

木構造・地震の歴史

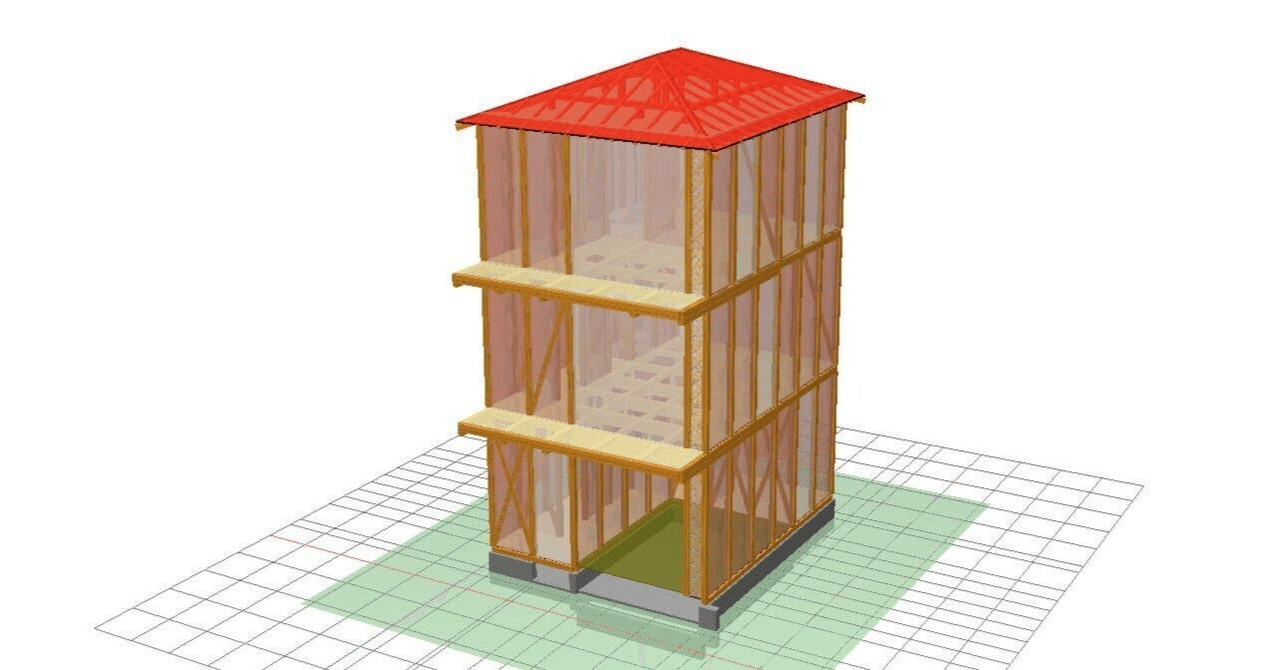

揺れやすいが構造計算されている木造3階建て

Eディフェンスで木造3階建ての実大実験をしたときの動画。狭小の木造3階建ては揺れやすいです。

木造3階建てはそもそも揺れやすいです。

木造3階建て住宅は、木造2階建てに比べて高さがあり、風を受けやすく揺れやすいという形状的な欠点があります。また都市部の狭小地ですと、細長い形状になったり、ビルトインガレージのがあったり、無理な形状になったりと、揺れやすい構造になりやすいです。危険な構造になりやすいため、木造2階建てと異なり構造計算を義務づけられています。そのためきちんとした手法で設計され、きちんと施工されていれば、木造3階建ては比較的安全な建物といえます。

しかし、図面通りに施工されていなかったり、そもそも図面がなくて建てられたり、施工をきちんと行っていなかったりすれば、途端に危険な建物になります。またそもそも形状的に揺れやすいので、きちんと施工されていても、地震や風で倒れにくいにもかかわらず、風や交通振動の影響を受けやすく、体感的に揺れを感じる木造3階建てもあります。

そのため、世の中には揺れやすいだけでなく、地震や風に対して危険な木造3階建てが多く存在します。新築ではほとんどなくなりましたが、既存の場合、運悪く購入してしまったり、住み続けてしまうことがあると思います。何らかの兆候を感じましたら、耐震診断をお奨めします。最近の木造3階建ては、欠陥が少なくなってきていますが、初期の頃の木造3階建ては、設計ルールも浸透しておらず、施工不良や施工ミスが多かったです。また図面通り作らないことも多く、それが欠陥の温床となっていました。不安を感じましたら耐震診断を依頼しましょう。

木造3階建ての揺れについて、もう少し詳しい説明を読みたい方はこちら

その構造計算が問題です

ただ、その安全を確保するための構造計算が問題になることもあります。木造構造技術者は、そもそも鉄筋コンクリートの構造技術者と異なり意匠設計者が兼任していたりする場合が多かったです。また学問としてもあまり発達していなかったことから、本当の技術者も少ないです。

しかも簡易に入力できて結果を出せる構造計算ソフトが普及したこともあり、安易な構造計算さえ通れば良いという建物が増えてしまいました。2006年あたりまでは、木造構造計算ソフトや木造の審査・設計方法も至らない部分も多く、非常に危険な設計も中にはありました。そのような問題は、近年解消されてきていますが、技術者不足は逆に深刻になりつつあります。

さまざまな構造計算方法とその欠点

意外に知られていないのですが、新築の場合、木造3階建てには大きく分けて4つの計算方法があります。以下の呼び方は通称です。

・青本

・グレー本

・新グレー本2008(その改良の新グレー本2017)

・大断面集成材等を用いた構造解析によるもの

青本

青本とは、1988年に発行された「3階建て木造住宅の構造設計と防火設計の手引き」という書籍です。発行年からわかるようにかなり古くパソコンが本格普及する以前の本で手計算でも計算できるように工夫・簡略化しています。この本は3階建てを手軽に計算できるようにしたことに功績があります。

特に木造舎からkizukuriという手軽な構造計算ソフトが発売されてから爆発的に普及しました。阪神淡路大震災でも、青本で設計されていたものは被害が少なかったと報告されています。

しかしながら、ソフトが普及し、青本を学習しない設計者が増えたため、ソフトや計算方法の欠点を狙った、危険な吹き抜けを大きく作ったり、金物設計で無茶をする人が増えてきました。青本は吹き抜けの検討はしません。金物設計も、在存応力で計算し、リフォーム等に向かないほか、場合によっては少なすぎることもありますす。筋かいの向きも考慮しません。他にも古いので様々な欠点があります。

グレー本

グレー本とは、2001年に発行された「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」です。青本の欠点を是正し耐震等級の制定を見据えた本格的な構造計算方法になるはずでしたが当時としては難解なこと、設計が難しかったこと、既存でよくある形状の建物も設計不可になることが多かったこともあり、グレー本の計算方法はあまり普及しませんでした。そこで問題になったのは、青本です。青本の欠点を解消を目指したグレー本が普及しなかったため、絶版になったはずの青本の計算を使い続けてしまいました。

新グレー本2008

グレー本の改訂版は新グレー本2008年(「木造軸組工法住宅の許容応力度設計 2008年版」)に発行されています。計算しずらく普及しなかったグレー本の大幅改訂版になります。基本的な考え方はグレー本と同じでが、欠点がかなり解消されております。特にグレー本の仕様で設計できない建物が大幅に減り、運用しやすくなりました。青本の欠点である吹き抜けの件や、金物の件も解消されました。しかし金物が許容耐力で設計になり「建物が壊れるまで」から「壁が壊れるまで」に変わった結果、金物が過剰とも思えるほど増えてしまいました。そのため基礎の配筋も非常に大きくなり、鉄筋のかぶり厚や、コンクリートの充填不良の問題がでてきました。また木造の法令との不整合が残ってしまって、設計者や審査者を悩ますことになります。

2005年の構造計算書偽装事件の後、それまで青本を容認していた審査機関が、グレー本のみ受け付けるという方針に転換しました。もちろん青本でも法律的には問題ない、現行法規を織り込んでいけば大丈夫、との意見も多かったので、過剰反応と思われました。しかし絶版になっている構造計算方法をすることに、コンプライアンス重視の世の中はよしとせず、新グレー本に対応する構造計算が普及していくことになります。

新グレー本2017

2017年には、更に改定された新グレー本2017年(「木造軸組工法住宅の許容応力度設計 2017年版」)が登場します。独自に進化した木造構造設計と各法令の不整合を解消し、Q&Aを折り込みし更に完成度が高くなりましたが、基本的な部分は2008年版を踏襲しています。

その他

上記の3つと異なり、中大規模木造の構造計算方法は木質構造設計規準等を用いた構造解析によるものがあります。既存の木造住宅とは異なる設計方法で、ここでは説明を割愛します。

計算方法の比較と考察

さて、ではどの計算方法が良いのでしょうか?私見を述べれば、きちんと設計方法を熟知し木造を知り尽くした構造設計者が設計すればどれでも安全に設計できると思います。これは阪神淡路大震災の木造3階建ての被害の少なさを見れば理解できます。もちろんグレー本、新グレー本のほうが理論的には優れていますが、設計手法よりも設計者の力量のほうが大事です。もちろん施工が設計通りになっているかのほうが大切です。設計図と実物が異なっていたり、購入時に構造図や構造計算書を添付していない物件は要注意です。

問題は、どちらも設計方法を熟知していない設計者が設計した場合です。グレー本の場合、水平構面の検討が必須なので、無理な吹き抜けは設計上不可能ですが、青本では設計できてしまいます。そのため構造計算されて、設計図通りに施工されていても危険な建物が存在することは事実です。

これから木造3階建てを購入される方は、構造計算方法にも目を向けてみてください。少なくとも新グレー本2008以上であり、設計図と現状が異なっていない住宅を選ぶべきです。

もし、不幸にして、あまり状態のよくない木造3階建てを購入された方は、一度耐震診断してもらいましょう。建物の欠点をあぶりだしてくれます。そして必要なら補強しましょう。弱く揺れ続けている建物は、仕口が甘くなったり、材木の劣化が早くなります。雨漏りもしやすくなります。早めに対処することが必要だと思います。

図面と現状が違うのは危険です

一番問題なのは、構造設計通りに作られていない3階建てです。これは違反建築物で非常に危険です。まず木造2階建てと申請しておきながら、3階建てにしてしまうケース。壁量も金物も不足しています。また耐火上の基準も満たしていないので非常に危険です。

次に3階建てとして構造計算されていても、そのプランと実際に建っている建物が異なるケース。これも実際の性能が出ていないので危険です。

実際に診断してみると、図面と建物が異なるケース、施工がいい加減なケースが多いです。特に揺れるな・・・と不安に思う方は、耐震診断を依頼したほうが良いです

木造3階建ての耐震診断の現状

耐震診断もできる技術者が限られています

ただし、木造3階建ての耐震診断は特殊なため、診断できる人が限られています。しかも行政等の助成金対象外です。耐震診断ソフトは木造3階建てに対応していますが、現実には構造設計の技術を持つ建築士の診断が必要で、診断者不足です。

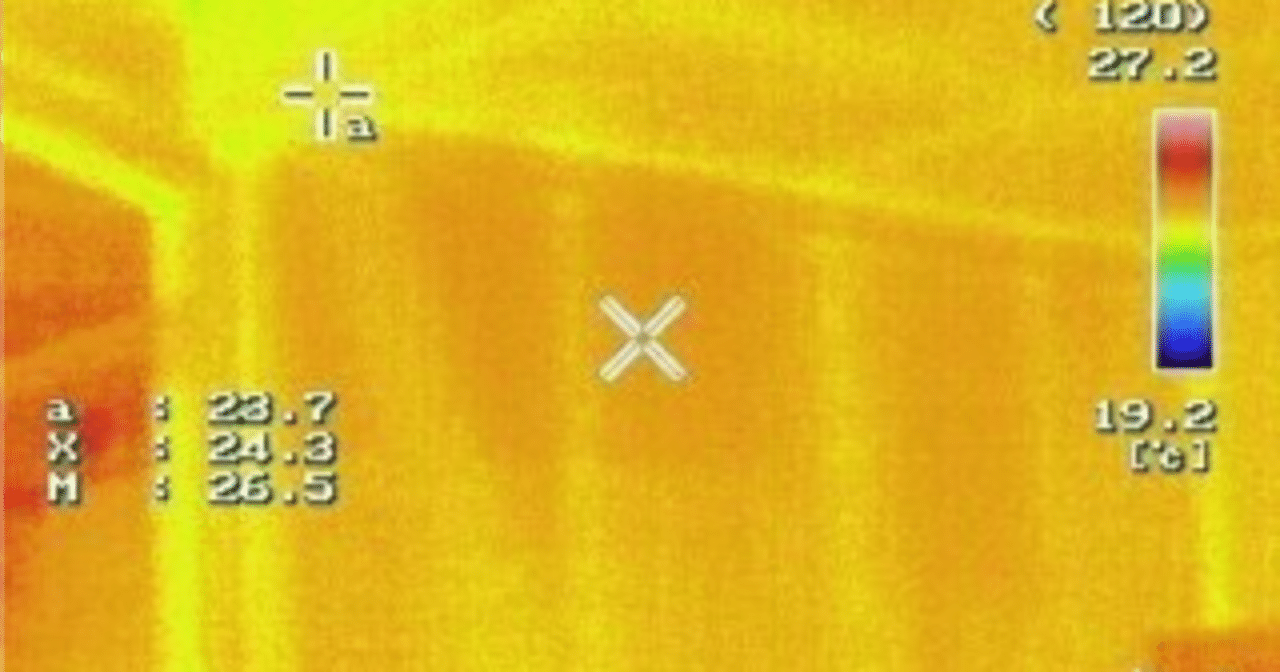

また構造設計の技術を持つ建築士の中には、図面・計算専門で施工に明るくない建築士もいるのも事実で、構造計算できるからといって診断ができるわけでもありません。都会の木造3階建ては準耐火構造という火に強い反面、構造材のチェックが非常にやりにくい場合もあります。その場合の診断方法にも限界があり、まだまだ木造3階建ての耐震診断は発展途上といえます。

木造3階建ての耐震診断の欠点

木造3階建ても、2004年のマニュアルの改定より、耐震診断が可能になりました。木造3階建ても増えてきており、耐震診断のニーズも高まってきていますから、これは歓迎すべき点です。しかし初回ということもあり、煮詰められていない点もあります。診断者からみての欠点は、

・天井裏・床下などが覗きにくい構造であることを考慮されていない

・検査済証があるものと、ないものの差が大きく、診断に考慮されていない。

・耐力壁などで、構造計算に対応した内容になっていない。材料が少なすぎる

・構造計算内容から簡易に診断できる方法が欲しい

・全体的に評価が甘い

・構造設計者でなくても診断はできてしまうが、その正当性に疑問が生じる。

・金物の算定について、安全側に診断できるように明記されていない。

感じがします。ただ、新築で検査済み証がある物件でも、耐震診断を行うことで潜在的な欠点があらわれてくるケースもありますので、耐震診断は無駄ではありません。ただし、木造3階建ては構造計算が必要であり、構造設計のスキルも高くなければならないのに、診断は入力だけでできてしまうので、その診断精度は診断者によって大幅に異なってくる可能性は否定できません。

むしろ構造計算で加味されなかった部分を精査するほうが大事だと思うので、私個人としては、計算書を精査することも必要だと思っていますし、現場での施工不良などを探すことも大事だと思っています。そのため現場知識と構造設計の知識が豊富な設計者が行うべきだと思っています。

その他の改訂が行われて、2012年版が発行されていますが、こちらも木造3階建てについては、特に改良は進んでいません。

木造3階建てQ&A

質問や問い合わせが多い事項について、一般的にお答えしていることを回答します。

Q1 構造計算書があり、検査済証もある場合は、安心ですか?

A1 安心の一つの目安にはなりますが、完全ではありません。検査済証があるということは、第三者の目でチェックを行ったという意味で安心の一つの目安になります。しかしながら検査員はすべてをチェックしているわけではありません。私の調査でも検査済証がでている建物での致命的な施工不良は確かに見てきました。何か心配な兆候があれば、検査済証の有無にかかわらず、調査を依頼することをお勧めします。

Q2 木造3階建ての耐震等級3は少ないみたいですが、作れますか?

A2 作ることは可能です。ただし間取りの制約がかなり厳しくなります。また金物が異常に増えて施工性に難がでてきます。木造3階建ては、きちんと作れば地震に対する抵抗力は高いのです。それは構造計算を行ってきちんと施工されていればの話です。いたずらに数字だけ高くするよりも、きちんと設計し、施工してくれる業者に依頼したほうがいいと思います。ただ間取りによっては十分可能ですので、設計者に相談してみるのは悪いことだとは思いません。

Q3 耐震診断のときに、壁を剥がして調査するのですか?

A3 基本的に、図面と計算書がある場合を想定しています。そして施工がある程度信頼出来る場合、破壊検査は行わないようにしています(一般診断)。特に都内の3階建ては準耐火で施工されており、破壊検査によって耐火性能が低下することは避けたいです。それでも、という場合は、破壊検査を行います。詳しくはお問い合わせください。

Q4 狭小木造3階建てはやはり揺れやすいのですか?

A4 傾向的には小さな木造3階建てのほうが揺れやすくなります。耐力壁以外の耐震要素も少なくなる傾向ですし、無理して設計しているケースが多いです。揺れを気にする場合は、木造3階建て、特に狭小は避けた方が無難です。

Q5 構造計算が適法であっても、揺れやすかったり、倒れやすい場合はあるのですか?

A5 構造計算は、構造の安全性を確認するツールであります。安全な住宅を作るためには、構想段階から構造面の安全性を考えてデザインすべきであり、構造計算を下請けの業者に任せるのは本来の形ではないと思います。

そこで、計算だけ適法であって、構造計画が悪い場合、当然のことながら、本来の性能を発揮できません。構造計算は得意でも構造計画が苦手な人もいます。なかなかわかりにくいのですが、事実です。なので、構造計算されているから安全、揺れない!と思うのは早計です。

我々もプラン・デザイン優先で設計することはあります。お客様の希望である以上、ある程度かなえてあげたいという気持ちもございます。その場合は揺れやすさなどを十分に説明させていただいております。都内の狭小などでは理想的な強度はを達成するのは非常に難しいです。特に木造3階建ての場合は、設計手法が適正でも揺れることはあります。あらかじめご理解のうえ住んでいただけたらと思います。

Q6 構造計算されていれば皆同じ強度になるのですか?

A6 構造計算も特殊な技能で、建築士でも習熟が難しいです。しかしながら、近年便利な構造計算ソフトが発売され、入力すればある程度計算書や設計図ができるものがあります。ただし、梁のかけかた、安全への配慮などはソフトで考慮するのが限界な部分もあり、やはりきちんと学習して、たくさんの構造設計を行っている技術者の設計のほうが良いに違いありません。慣れていない設計者の構造図は、見るからに施工不可能なものもあり、計算ができているからといって安心できるものではありません。木造は二級建築士でも構造計算できますので、木造をやっていない一級建築士や構造設計一級建築士が必ずしも有利とは限りません。級に限らず熟練しているか?きちんと学習しているか?などが重要になります。

Q7 木造3階建ては、火災に強いのですが?

A7 木造3階建ては、都市部においては「準耐火建築物」になっているものが多いです。これは防火の指定で一概には言えないのですが、通常の木造2階建てに比べて防火の規制が厳しいです(準耐火建築物でない木造3階建てもあります)。

ただ、木造であることは同じで、防火面でしっかり施工してある木造3階建ても少ないので、避難経路が長くなりがちな木造3階建ては、火災では2階建てに比べやや不安が残ります。特に3階からの避難は気をつけて確認しなければなりません。バルコニー等から縄ばしごなどを設置し降りられるようにしておきましょう。

Q8 木造3階建ては年配者には厳しいですか?

A8 木造3階建ては3階建てなので、1階から3階まで一気に上がるのは若い人でも厳しいです(鍛えている人は楽だと思いますが)。年配者には厳しいのは確かです。

ただ年配者は1階中心、若年者は3階のようにゾーニングすれば大丈夫!また家庭用エレベーターを付けるというのも手です。

狭小ではそんな余裕がない場合が多いので、狭小木造3階建てはお勧めしません。階段もやや急になっている場合も多いので。

Q9 国産材の木造3階建てのほうがよいですか?

A9 国産材、外国産材の違いより、それぞれ適材適所、きちんと使われているか?になっているかが大切です。国産材であっても、部材をケチったり、悪い材料を使っては元も子もありません。木造3階建ての主流は外国産材です。ある程度強度と精度が必要なので集成材の利用が多いです。また準耐火の場合が多いので多くの場合木を露出しません。木造2階建ての和室などと異なり国産材のメリットはあまり感じません。予算と好みに合わせて選択すれば良いと思います。

<リンク>

財団法人日本住宅・木材技術センター

木造構造計算のマニュアル(新グレー本)を発行しています。木造の構造計算の講習会も開催しています。

一般社団法人日本建築学会

木質構造設計規準を発行しています。

やさしい構造計算

日建学院の構造計算通学スクール

一般社団法人日本建築防災協会

耐震診断のマニュアルなどを作成しています。

「危ない建築」と「安全な建築」の境目を分けるもの

木造3階建ての9割は要注意・細野透氏執筆記事

木造3階建ての耐震補強事例

揺れやすい木造3階建て住宅(地震・風・交通振動)

木造3階建てトレンドと歴史

木構造・地震の歴史