揺れやすい木造3階建て住宅(地震・風・交通振動)

木造3階建てはなぜ揺れる?

このページでは、もう少し丁寧に、木造3階建ての揺れについて説明いたします。

元記事は

一般的に建物は、重いほど、高さが高いほど揺れやすいです。そのため木造平屋建てや木造2階建てに比べ、木造3階建てが揺れやすいのは仕方がないことです。そのため高い建物は木造に限らず構造計算を義務付けられ安全になるように設計されています。

しかし、木造3階建ては、敷地面積が狭い土地の有効活用のために作られることが多く、そもそも狭小な住宅が多いのです。その形状ゆえ揺れやすいという側面も持っています。木造2階建ての場合、1階の揺れを1とすると、2階は約1.4倍ほど揺れることになります。つまり2階建てでも、1階より2階のほうが揺れるのです。では木造3階建てでは??1階の揺れを1とすると、2階は1.2倍、3階は1.6倍ほどとなります(建物により異なります)。

そのため木造3階建てを購入する場合は、ある程度の揺れを覚悟することが必要です。揺れにシビアな方は選ばないことをお勧めします。また細長い建物よりある程度幅のある建物のほうが揺れる確率は低くなります。揺れることによって地震に対して抵抗できるという側面もありますので、揺れているからといって弱いと断定できるわけではありませんが、揺れ方がひどいと感じた場合は、耐震診断をお勧めします。

Eディフェンスの振動台実験の3階建て揺れ(撮影:なまあず本舗設計室 石塚)

構造用合板や石膏ボードなどの耐力壁で固め、構造計算でも適法の建物ですが、大地震の大きな揺れでは建物が大きくゆがみます。特に単独の柱は大きくゆがむのでビルトインガレージなどの危険がよくわかると思います。また高さが高ければ高いほど揺れやすいので、木造2階建てに比べても揺れやすいです。果たして構造計算しただけで大丈夫なのか?一緒に考えてみましょう。

耐震等級の誤解と風に弱い理由

木造3階建てに限らず、建売住宅では耐震等級2を満たす建物が多くなってきました。これは建築基準法の1.25倍強いと勘違いされていますが、実は地震のみです。風に関しては・・・です。風は耐風等級というのが別にあります。

木造2階建ての場合、ほとんどのケースで、地震力のほうが風圧力よりも上回るため、耐震等級2を取得してれば風に対してもある程度強くなるのですが、木造3階建てのように高さが高くて風当たりが強い建物の場合、地震力より風圧力が上回るケースもでてきます。当然耐震等級は耐震面でしかみていませんので、風に対して強いかは?不明です。実際耐風等級2を満たしていないケースが多いのも事実です。そんなわけで、木造3階建ては耐震等級を取得していても風に弱いというケースがでてきます。その場合でも建築基準法の最低要件を満たしているはずですので、最低限の性能は確保できていると思われます。

よく木造なら、五重塔は地震に強いので、そのような方法を住宅に取り入れられないか?木造3階建ての揺れを減らすヒントにならなないか?聞かれますが、そもそも五重塔は仏塔であり、住宅ではありません(5階建てではなく、屋根が5重で、床はなく、上に登れないものが多い)。それにある程度の揺れで地震・風を吸収する性質上、かなり揺れやすく台風などでは、上階には居られないくらい揺れることが予想されます。塔なので家具などもないので、何か倒れる心配もないのです。現在の木造3階建ての揺れ対策に参考になるかは微妙です。

木造3階建てと交通振動

交通振動は専門ではないのですが、木造3階建ての補強を行った後に、お客様から交通振動が減ったと感謝されることが多いです。こちらは耐震診断なので地震対策がメインであり、交通振動の解消は副次的なものと捉えています。交通振動は地盤や、周辺道路の状況を大きく受けやすいので、建物だけが原因でないことも多いです。それでも傾向的に交通振動が耐震補強で現象するという側面は見逃せません。交通振動を受けやすい建物は統計を取っているわけではありませんが、重量的なバランスが悪い建物が多いような気がします。壁の強さだけでないことはなんとなく感じております。

そもそも耐震性が低い建物は、耐震性が高い建物に比べて交通振動の影響を受けやすいのは確かなので、交通振動が激しいと感じた場合は耐震性不足の場合もありますので、是非ご相談ください。

木造3階建てと生活振動

生活振動の相談も受けます。交通振動と同じく、こちらの専門外ではあるのですが、生活振動は、建物の部屋の広さに影響していることが多いようです。また吹き抜けや振動発生物(洗濯機等)の場所によることも多く確認しております。柱を一本いれただけで解消した事例もあります。

主に構造的に無理しているケースが多いので、こちらは耐震診断というよりももっと総合的な建物診断に近い形と、その対策で解決することが多いので、もし気になるようならご相談ください。

地震と風に弱い木造3階建ての特徴

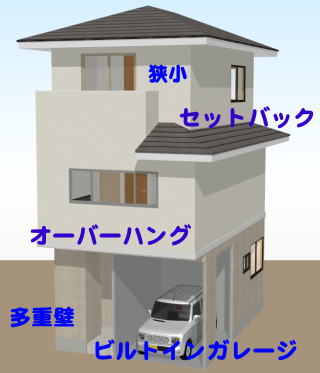

1:狭小住宅

面積が小さいほど、高さと幅のバランスが悪く、建物の余力が少なくなり揺れやすくなります。狭小住宅は相当しっかりと作らないと揺れやすいので、価格だけで作る(選ぶ)ことは絶対に避けるべきです。また狭小でデザインを追求した住宅もかなり構造的に無理をしているものが多く要注意です。

2:ビルトインガレージ

1階部分に駐車場を設置しているタイプです。駐車場入り口側に玄関が来ることが多く、この面の強度が非常に弱いのが特徴です。特に駐車場上でセットバックしていると非常に弱くなります。また表面付近に多重の壁を設置して計算上数合わせのみをしているケースが多く、これも建物が弱くなる一因です。

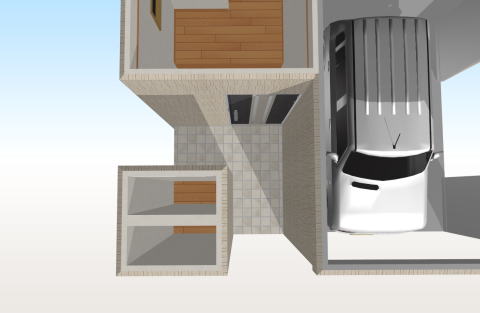

多重壁とビルトインガレージの例(上から見ています)

玄関の前に3枚の横方向の壁が、用途上無意味に配置されている。構造計算を通すために、無理矢理配置したもので、車庫の入り口の強度不足を補うためのもの。設計者や施工者の技量により、効果は大幅に異なり、できれば避けたい形状の一つ。

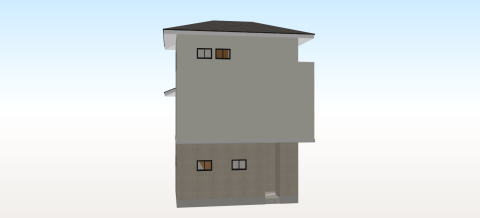

3:セットバック

立面的に見て1階より2階が小さいといったような立面的に不整形な建物です。上階からの力が下階にスムーズに伝達できないため、地震にも風にも弱くなる傾向があります。計算ソフトでもあまり考慮されないことから、無理な設計が目立ちます。

セットバックの例

1階より2階、2階より3階が小さくなっている。特に上記の例は、45センチずつ小さくなっており、揺れやすい典型例。しかも雨漏りなどの施工不良も起こしやすく、あまりお勧めできません。ビルトインガレージ上部がセットバックしていると、壊れやすくなるので設計、施工は慎重に行わなければならない。

4:オーバーハング

セットバックとは逆で、1階より2階が大きいといったような立面的不整形な建物です。上階の重さが重くなりバランスが悪くなるので、一般的にセットバックより危険な形状です。特に狭小だと見た目にも非常にアンバランスであり住みにくい建物が多いです。敷地を有効に活かさなければならない都会部の木造3階建てに良く見られる形状で、揺れが増幅しやすい構造といえます。

オーバーハングの例

2階が1階より出っ張っている。上記の例のようにオーバーハング部の下階がビルトインガレージだと、かなり揺れやすくなる。できれば避けたい形状です。

5:地盤が悪い

いくら上部をしっかり作っても地盤が悪ければ、揺れやすくなります。特に交通振動を拾いやすくなります。沈下に関しては地盤改良である程度防ぐことができますが、それでも揺れは増幅されやすいです。出来る限り良い地盤の土地に建築したいものです。

6:風が当たりやすい

見晴らしが良いところは、相対的に風が強いです。風当たりが強い面が、建物壁面で広い場合は、かなり揺れやすくなります。逆に住宅密集地で、前面道路にあまり面していない場合、狭小住宅でもあまり風が気にならないケースもあります。

3階建ての長手方向は、背が高く風を受ける面積は広いので、風を受けやすく揺れやすい。特に狭小住宅は揺れやすいので注意が必要。周囲の環境により風が当たる状況が思いっきり違うので注意が必要。

7:古い建売

古い建売住宅は、計算通り施工されていないケースが多い上、施工不良も多いです。そのため相対的に揺れやすいです。中古の木造3階建ては要注意です。

8:ペントハウス

3階建てはただでさえ高いのに、ペイントハウス(3階建ての上の塔屋。屋上に上がるために非常に面積が小さい階段室の上部)があると更に高くなります。そのため風にかなり弱くなってしまいます。もちろん地震にも弱くなりがちで、相当強く作る必要があります。

揺れやすい木造3階建てのまとめ

計画の悪い3階建ての例。セットバック、オーバーハング、ビルトインガレージ、多重壁、狭小、と様々な悪い要素が重なっている。一見見ただけではわかりにくいので要注意です。

もっとも、きちんと設計できていれば、それほど大きな問題が発生しないはずなのですが、設計者の技量不足や施工不良などで、揺れが増幅している可能性はあります。揺れの許容できるかどうかは、個人差が大きいので、揺れを気にする方は、そもそも木造3階建て住宅は避けたほうが無難です。気にならない人は気にならないそうですので、そのあたりの感覚は微妙です。

新築依頼時の対策

・上記の8つの特徴のあるプランをできるだけ避ける

・上下階の壁のラインをできるだけ揃える

・木造3階建ての設計に慣れていて、木造3階建ての施工になれている業者を選ぶ

・あまり狭い敷地の場合は避ける(鉄骨造やRC造にしましょう)。

・打合せ図面と構造検討後のプランが大幅に違う会社は避けましょう。受注ありきで、構造をないがしろにしていることが多いです。

ソフトウェアによる振動解析は重要か?

施工会社・設計者による、Wallstatなどの振動解析をウリにしている会社があります。木造3階建ての揺れ対策では重要なのでしょうか?

基本的にWallstatなどの振動解析ソフトは、地震を対象としております。木造3階建てで苦情の多い交通振動、風の振動では無意味とは言えませんが、若干事象が違います。ただ、一般的な揺れに関しては、建物が小さいほど揺れやすく、壁などが余裕があるものが揺れにくいのは、変わりませんので、揺れに対する意識が高いことは重要です。

揺れに対する対策は?

実際に住んでみて揺れやすいと感じたら、まずはご相談ください。それが設計上の問題なのか?施工の問題なのか?原因をまずは究明する必要があります。設計上の問題は、図面・構造計算を見ればわかります。施工上の問題・総合的な問題は、耐震診断をする必要があります。

原因がわかったら、補強設計を行い補強工事を行います。

もっとも工事をしないでもある程度揺れを緩和することが可能な場合があります。以下のことをお試しください。

・2,3階の荷物をできる限り減らす

・建物周囲にものを置かない

・バルコニーに重いものを置かない(できれば何もおかない)

です。特に上階に本棚など重いものが置いてある場合、下階に降ろすと改善されるケースがあります。木造3階建ての場合特に無駄なものを置かない、家具なども軽いものを選ぶ、といった工夫が重要です。

またバルコニーに屋根を後から付ける人が多いですが、軽量のものであってもよくありません。耐震的に良くないだけで無く、風の影響で外壁に影響がでてしまうこともあります。法規的にも問題があることが多いのでできれば避けた方が無難です。

なまあず本舗設計室の新築木造3階建て住宅

なまあず本舗設計室は、木造3階建ての構造計算を数多く手がけてきています。通常の構造計算を行う建築士は構造が専門であり、施工に疎かったり下請け的に計算をこなすだけの場合が多いのですが、なまあず本舗は、意匠設計から構造設計、監理まで一貫に行う数少ない設計事務所です。また木造3階建ての耐震診断も行っているため、木造3階建ての欠点を熟知し、設計・施工のノウハウが数多くある設計事務所となっています。

ビルトインガレージの欠点を減らす設計技法も数多く知り、様々な工夫を設計に織り込むことによって、ワンランク上の構造を実現しております。

2013年N様邸(渋谷区)

難しいL型の敷地で、ビルトインガレージが2つ必要な難しい案件も、プランニング段階から、当設計室の意匠担当者と構造担当者がお客様と打ち合わせて、ビルトインガレージ2つ確保という難しい条件と耐震性を両立させるように設計しました。右側のガレージは、耐震性を向上させ交通振動にも有効なJ耐震開口フレームを組み込んでいます。

なまあず本舗設計室の木造3階建ての設計のポイント

・デザインから構造まで一貫して行うことができます。

・そのため手戻りが少なくスピーディーに設計が進みます

・より、揺れが少なくなるように設計します。

・構造と意匠両方一緒に設計するので、合理的でスピードが早いです。

では、なまあず本舗設計室の木造3階建ての耐震補強事例を一緒に見ていきましょう。